Der Gradlhof

Der Gradlhof – Ein kurzer Abriss durch die Zeit

Der Gradlhof ist Teil der Einöde Zeißau. Der ganze Hof gehörte zur Landgrafschaft Leuchtenberg und war zur Kirche Irchenrieth zinspflichtig. Der Name Kick kam erst um 1676 mit Kick Hans auf den Hof und ist bis heute geblieben.

Der Gradlhof befindet sich gegenwärtig in der Umstellung auf einen Biobetrieb mit dem Fokus auf der Erzeugung von hochwertigen Produkten. Wir lieben unsere Heimat, die uns umgebende Natur und die Artenvielfalt. Unser Handeln zielt auf den Erhalt und die Förderung dieser wunderbaren Gegebenheiten ab.

Hier kommt eine kleine Zeitreise zur Entstehung des Hofes und seiner Geschichte.

Heute wird – wie schon in den Jahrzehnten zuvor – auf das Wohlergehen der Tiere besonders wertgelegt. Neben der artgerechten und nachhaltigen Produktion von Fleisch wird auf dem Gradlhof Solidarische Landwirtschaft betrieben.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und zur Solidarischen Landwirtschaft:

Rückverfolgbar ist die Geschichte des Hofs bis auf das Jahr 1543.

Um 1623 wurde der Hausname „beim Gradl“ durch den Namen des damaligen Besitzers Grätl, begründet. Der ganze Hof gehörte damals zur Landgrafschaft Leuchtenberg und war aufgrund seiner geografischen Lage bedeutend für die Grafschaft.

Der Name Kick kam um 1676 auf den Hof und ist bis heute geblieben, eine Tradition die hoffentlich noch lange anhält!

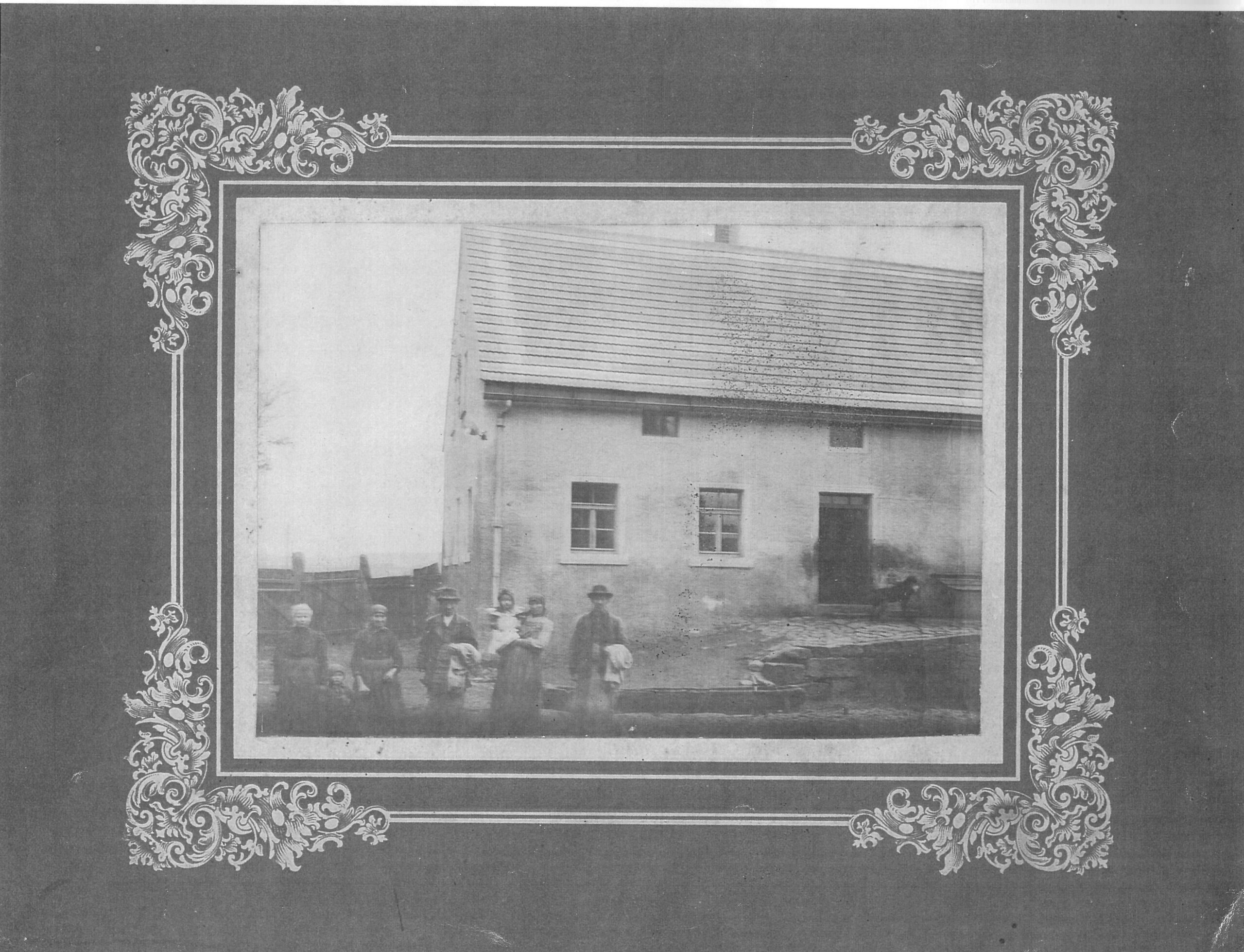

1912

Aufnahme eines für damalige Zeiten üblichen Wanderfotografen: Der Gradlhof um 1912

1955

Technische Revolution! Um 1955 kam der erste Traktor der Marke Fahr D22P mit 22PS inklusive Bindemäher mit dem das Getreide in einem Schwung abgeschnitten und zu Garben gebunden werden konnte auf den Hof. Nach und nach erfolgte die weitere Technisierung und erleichterte die tägliche Arbeit am Hof enorm. Neben der stetigen Mechanisierung gingen auch bauliche Änderungen einher und mit der Zeit nahm der Hof sein jetziges Aussehen an.

1964

Der Gradlhof um 1964 – Kurz vor der Errichtung des neuen Rinderstalls mit darüberliegender Tenne

1964

Richtfest! Der Rohbau des neuen Rinderstalls mit darüberliegender Tenne ist fertiggestellt.

ab 1965

Die Herausforderungen unserer Zeit, geprägt von einem fortschreitenden Klimawandel und immer knapper werdenden Ressourcen sind Treiber eines weiteren Wandels, welcher das Aussehen aber auch die betriebliche Ausrichtung des Hofs weiter verändern werden.

Heute

Auf dem Gradlhof legen wir besonderen Wert auf die Umstellung zum Biobetrieb und konzentrieren uns auf die Herstellung hochwertiger Produkte. Unsere Leidenschaft für die Heimat und die uns umgebende Natur treibt uns an, die Artenvielfalt zu schützen und zu fördern. Das Wohlergehen unserer Tiere liegt uns sehr am Herzen, sowie unser nachhaltiger Anbau.

Unser Beitrag zu Artenschutz und Naturschutz

Unterstützung für die Feldlerche: Anlage von Lerchenfenstern in Ackerflächen und Ausbildung als Lichtacker

Die Bestände der Feldlerche haben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen, insbesondere seit den 1970er Jahren. Es wird geschätzt, dass die Bestände seitdem um 50 bis 90 Prozent zurückgegangen sind laut NABU (https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/1998-feldlerche/index.html) und anderen Quellen. Dies ist vor allem auf intensive Landwirtschaft zurückzuführen, die zu einem Verlust ihres Lebensraums und zu einer Verschlechterung der Nahrungsbedingungen für die Vögel geführt hat.

Ok, das ist schade für die Feldlerche, aber betrifft mich das wirklich? Ja das tut es, denn die Feldlerche (Alauda arvensis) spielt eine wichtige Rolle im natürlichen Kreislauf, genau wie du oder wir. Als Bodenbrüter ist die Feldlerche eng mit offenen, kurzrasigen Flächen wie Feldern und Wiesen verbunden. Ihre Hauptfunktion ist die Kontrolle von Insektenpopulationen und die Verbreitung von Samen durch ihre Ernährung. Feldlerchen ernähren sich von einer Vielzahl von Insekten und ihren Larven, sowie von Spinnentieren und Regenwürmern. Durch ihre Jagd auf diese Tiere tragen sie dazu bei, die Populationsdichte von Schädlingen zu kontrollieren, was auch für die Landwirtschaft von Bedeutung ist. Während der kalten Jahreszeit, wenn tierische Nahrung knapp wird, frisst die Feldlerche auch Pflanzenteile und Samen. Durch das Ausscheiden von unverdaulichen Samen tragen sie zur Verbreitung von Pflanzen bei.

Feldlerchen wiederum sind selbst Teil der Nahrungskette und werden von verschiedenen Raubtieren wie Füchsen, Mardern und Greifvögeln gejagt und dienen schlussendlich als den nächsthöheren Lebewesen als Nahrung.

Ihr Schutz ist damit wichtig und auch richtig. Aus diesem Grund legen wir am Gradlhof künstlich angelegte, vegetationsfreie Fläche (sogenannte Lerchenfenster) auf bestimmten Ackerflächen an. Diese „Fenster“ bereiten wir direkt bei der Aussaat vor, indem wir die Sämaschine kurzzeitig ausheben, sodass eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche ohne Bewuchs entsteht. Die Feldlerchen nutzen diese Fenster als Landeplatz, Brutplatz und zur Nahrungssuche, während sie sich ihren eigentlichen Brutplatz im Getreidebestand rund um das Fenster suchen. Zusätzlich zu den reinen Lerchenfenstern legen wir die umliegende Ackerfläche als sogenannter Lichtacker an. Ein Lichtacker ist in diesem Fall ein Acker, bei dem der Reihenabstand des Saatguts (z.B. von Getreide) vergrößert oder die Saatstärke reduziert wird, um mehr Licht und Wärme auf den Boden gelangen zu lassen. Dies fördert das Wachstum des Unterstands und bietet Lebensraum für verschiedene Feldvögel und Insekten.

Diese Umwelt-Serviceleistungen sind sehr wirkungsvolle Maßnahme, um Artenvielfalt und Naturschutz zu fördern, jedoch bedeuten sie auch einen erheblichen Mehraufwand und zudem weniger Ernte-Ertrag. Einen davon fördert die europäische Union durch gezielte Subventionen, jedoch nicht in dem Maße um die Mehrkosten komplett zu decken. Den restlichen Teil der versuchen wir über eine kleine Umlage auf unser Rindfleisch zu decken. An dieser Stelle wollen wir dies ganz transparent kommunizieren damit ihr auch versteht, warum unser Rindfleisch höherpreisiger ist als das was ihr aus dem Supermarkt kaufen könnt (von der höheren Fleischqualität gar nicht zu sprechen). Aber es ist auch einfach toll den Gesang einer Feldlerche zu hören, wenn man durch die Flure wandert

Förderung von artenreichen Wiesen

Wir verstehen uns als ein Teil der Natur. Dies spiegelt sich auch in unserer biologisch und eher extensiv veranlagten Wirtschaftsweise wider. Auf unseren Wiesen bedeutet dies konkret, dass hier auch Pflanzen gedeihen, die auf intensiv genutzten Wiesen mit einer hohen Anzahl an Grasschnitten pro Jahr keine Chance haben. Dieser Artenreichtum trägt auf wunderbare Weise zur Artenvielfalt und zum Naturschutz bei. Durch die verschiedenen Pflanzenarten, bietet eine solche Wiese eine vielfältige Nahrungsquelle und Lebensraum für zahlreiche Insekten, Vögel, Säugetiere und andere Lebewesen. Solche Wiesen fördern daher die Biodiversität, weil sie nicht nur eine große Vielfalt an Pflanzen, sondern auch an Tieren unterstützen, die auf bestimmte Pflanzen oder Insekten angewiesen sind. Sie helfen auch dabei, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren, indem sie wichtige Funktionen wie Bestäubung, Bodenverbesserung und Wasserfiltration übernehmen. Außerdem sind artenreiche Wiesen wertvolle Rückzugsorte für bedrohte Arten. Sie sind daher ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz, weil sie die Vielfalt des Lebens fördern und die Umwelt stabilisieren.

Einen Auszug, was ganz konkret auf unseren Wiesen wächst und wie schön das aussehen kann seht ihr auf den folgenden Bildern!

Was gut ist für die Natur und die Artenvielfalt muss nicht unbedingt gut für den Landwirt (zumindest kurzfristig….) sein, denn eine extensiv bewirtschaftete Wiese bedeutet im Umkehrschluss weniger Biomasseertrag und damit weniger Futter pro Fläche. Und das ist natürlich aus rein finanzieller Sicht nachteilig. Auch hier die europäische Union durch gezielte Subventionen (sogenannte Ökoregelungen), jedoch nicht in dem Maße um die Ertragseinbusen komplett zu decken.

Anlage eines Blühstreifens

Einen halben Hektar pure Blütenpracht und ein Paradis für Insekten, schaffen wir hier am Gradlhof mit der Anlage eines Blühstreifens. Der Blühstreifen ist ein Traum für Augen und Ohren und schafft zudem wichtige Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und andere Insekten, die für die Bestäubung von Nutzpflanzen unerlässlich sind. Durch die erhöhte Bestäubungsleistung können sich Ernteerträge verbessern und die Qualität der Früchte steigern.

Darüber hinaus trägt der Blühstreifen aktiv zum Naturschutz bei, indem er bedrohten Tier- und Pflanzenarten Rückzugsorte bietet und die Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Flächen erhöht. Die vielfältigen Pflanzen im Streifen fördern zudem die Bodenqualität, da sie den Boden vor Erosion schützen, die Wasserspeicherung verbessern und Nährstoffe im Boden binden.

Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung des ökologischen Gleichgewichts: Durch die Förderung nützlicher Insekten und die natürliche Schädlingsbekämpfung können chemische Pflanzenschutzmittel reduziert werden. Zusammenfassend trägt unser Blühstreifen daher dazu bei, die Umwelt, Artenvielfalt und landwirtschaftliche Erträge gleichermaßen zu stärken und eine umweltfreundliche und zukunftsorientierte Landwirtschaft zu fördern.

Bienen

„Wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.“

-Albert Einstein-

Schon Albert Einstein wusste es: Bienen spielen eine entscheidende Rolle für das Gleichgewicht unserer Natur. Als wichtigste Bestäuber sorgen sie dafür, dass viele Pflanzen – darunter Obst, Gemüse und Wildblumen – sich vermehren können. Ohne Bienen gäbe es deutlich weniger Vielfalt in der Pflanzenwelt, was sich direkt auf Tiere und Menschen auswirken würde.

Rund 80 % aller heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen – ein Großteil davon auf Bienen. Ihre Arbeit sichert also nicht nur unsere Ernährung, sondern auch die Lebensräume vieler anderer Arten. Darüber hinaus tragen Bienen zur Erhaltung gesunder Böden, sauberer Luft und einem funktionierenden Ökosystem bei.

Auch im Umweltschutz spielen sie eine zentrale Rolle: Bienen sind ein Indikator für eine intakte Umwelt. Wo Bienen leben und gedeihen, ist die Natur meist im Gleichgewicht. Ihr Rückgang hingegen ist ein Warnsignal – er zeigt, dass unsere Umwelt aus dem Gleichgewicht geraten ist, etwa durch Pestizide, Monokulturen oder den Klimawandel.

Deshalb gilt: Wer Bienen schützt, schützt auch die Natur, die Artenvielfalt und letztlich uns selbst. Und genau aus diesem Grund beherbergt der Gradlhof mehrere Bienenvölker welche unermüdlich zur Pflanzenbestäubung beitragen und ganz nebenbei noch leckeren Honig produzieren